Bien des auteurs évoquent "l'État westphalien"

détenteur du "monopole légitime de la violence" (Max Weber, Le savant et le politique). Monopole qui serait le seul légitime à employer pour se défendre

d'un acteur hostile, tant intérieur qu'extérieur et pour faire respecter

son autorité. C'est un point de repère des relations internationales

qui est remis en cause par bien des internationalistes face, notamment, à

l'existence d'autres entités politiques que l'État.

Étude des avant-projets demandés par l'organe ayant à charge la flotte à construire (Conseil Supérieur de la Marine, Conseil des Travaux, SCEM/PLANPROG, OCA Marine, ASF, etc) et présentés à l'autorité politique. L'enjeu consiste à déterminer comment la Marine engage ces projets dans le processus institutionnel (contrat opérationnel, plan naval ? Loi(s) de financement, etc) pour faire correspondre la flotte à construire avec la flotte répondant au problème militaire français. ISSN : 2271-1163

Les @mers du CESM

Les @mers du CESM - 19 avril 1944 : Le cuirassé Richelieu participe au bombardement de Sabang, base japonaise en Indonésie. Le navire français, ayant rejoint l’Eastern Fleet commandée par l’amiral britannique Somerville, prendra part à trois autres opérations visant des bases navales ennemies. Après 52 mois passés en mer, le bâtiment rentre à Toulon le 1er octobre 1944. À nouveau déployé en Asie du Sud-Est l’année suivante, le bâtiment assistera à la capitulation du Japon dans la rade de Singapour le 23 septembre 1945. | |

30 août 2012

24 août 2012

Mahanisme contre corbettisme : où est passé le "hi-lo mix" de l'Amiral Zumwalt pour l'US Navy ?

© Inconnu.

C'est la lecture d'un article du Rear Admiral Thomas Rowden qui peut inviter, outre-Atlantique, à se pencher sur le devenir de l'US Navy. Cet officier général de la marine américaine est le chef de "Surface Warfare Division".

L'homme pose très vaguement les missions de la marine des Etats-Unis :

être présente à tous les points chaud (détroits, crises, etc...) de la

planète (bleue) par la dissémination des forces. Cela permet aux

Etats-Unis de disposer de 8000 tubes de missiles à lancement vertical de

par le monde (est-ce une capacité à verser au Prompt Global Strike

?!), à toute heure, tous les jours de l'année. Puis, l'amiral américain

enchaîne par une agréable présentation de deux projets phares de la

Navy pour son avenir : le Littoral Combat Ship (LCS) et le destroyer Zumwalt.

Ce

qui est intéressant, c'est qu'il est possible de distinger le choix

d'une grande option stratégique à travers ces deux nouveaux projets de

la marine américaine qui vont bientôt entrer en fleet. La

marine américaine serait encore très mahanienne, état d'esprit qui la

conduit à un rétrecissement inexorable de son format. Ce type de marine

pourrait corriger ses contradictions avec des aménagements (A), et en

s'ouvrant à la marine corbettienne (B).

Prenez deux exemples assez caractéristiques de l'évolution de la flotte de surface de l'US Navy, et même de la marine américaine entière :

Prenez deux exemples assez caractéristiques de l'évolution de la flotte de surface de l'US Navy, et même de la marine américaine entière :

Le LCS doit être cette corvette à tout faire qui sécurise l'accès des eaux contestées (sea denial)

à la marine américaine pour permettre l'approche des grandes unités. Le

navire doit être bon marché et changer de mission suivant le module qui

équipe le navire en peu de temps, ce qui donne à la corvette toute sa

polyvalence. Il faudrait même deviner que cela implique que le porteur

des modules durera plus longtemps que les modules qui l'équipent. De

sorte que, il y aurait une division entre le porteur et les modules, tel que l'on pourrait le percevoir à travers la marsupialisation.

Cela devrait aboutir à ce que le porteur puissent voire ses qualités se

renforcer pour exister par lui-même dans le champ de bataille qu'il

vise : la guerre littorale. De l'autre côté, il pourrait changer de

mission sans remettre en cause ses qualités nautiques, et donc son

existence

Toutes les missions y passent ou presque : lutte contre les mines, contre les menaces asymétriques, appui-feu littoral, etc... Les problèmes de ce navire peuvent se résumer par quelques points clefs. Premièrement, il a été dit qu'il ne pouvait pas survivre dans un environnement hostile. A cette accusation, il a été répondu que c'était le rôle des grandes unités présentes et à venir d'offrir leur protection à ces chétifs navires, et que c'était tout l'intérêt du système.

Certes,

mais un autre problème, et l'un des plus importants, est que le module

de lutte contre les mines n'est ni au point, ni une grande réussite. Ce

n'est pas tant une question de retard mais bien une question de

crédibilité : il n'y aurait plus qu'un ou deux chasseurs de mines en

état opérationnel aux Etats-Unis, et les maigres moyens de guerre des

mines américains sont crédibles pour lutter contre une menace ponctuelle

(quelques mines). Ainsi, outre le fait que cet élément essentiel ne

doit pas encore disponible, les premiers systèmes américains de lutte

contre les mines faisant intervenir presque exclusivement des drones

produiraient un si grand nombre d'échos qu'ils exigeraient bien plus de

reconnaissance (que les autres systèmes) pour déterminer s'il s'agit ou

non d'une mine. Par rapport à un système traditionnel, il faut donc dire

que cela ne sert pas à grand chose, si ce n'est encore plus handicaper

une marine qui n'a pas de capacité de guerre des mines rééllement

crédible. Actuellement, et à moins que les navires aient quitté leur

stationnement, ce

sont cinq chasseurs de mines anglais qui sont déployés depuis plusieurs

années face à l'Iran pour soutenir la marine américaine. Le LCS ne changera rien à cette situation de dépendance.

Il

reste la question de l'économie du projet. Financièrement, le LCS

serait beaucoup trop coûteux par rapport aux ambitions intiales du

projet : le coût unitaire de production varierait entre 4 et 700

millions de dollars (selon les sources, les paramètres et l'écran de

fumée). Cela fait beaucoup pour un navire qui sera à peine mieux armé

qu'une frégate La Fayette. Qui plus est, la Navy doit, en plus, abandonner

l'idée de reconfigurer le navire pour une nouvelle mission en "peu de

temps" puisqu'il faudrait, selon les estimations actuelles, plusieurs

semaines pour passer d'un module à l'autre. C'est un coup terrible

qui est porté à l'économie du projet puisque la "solution" serait de

changer de modules entre les missions. Oui, mais, ce n'est pas qu'une

simple réorganisation de la manière d'utiliser ces navires : c'est bien

pire, il s'agit d'une spécialisation des plateformes. C'est-à-dire que

le projet fait marche arrière. Cependant, cela ne veut pas dire que le

navire perd toute sa polyvalence. Mais entre le coût des modules qui

explose et l'impossibilité de reconfigurer rapidement les modules, cela

implique une autre atteinte à l'économie du projet : s'il faut et lutter

contrer des mines et protéger des grandes unités contre la version

moderne des torpilleurs de l'Amiral Aube, alors il faudra deux navires

affectés à chacune de ces missions. Un LCS qui serait gréé en chasseurs

de mines le resterait pendant toute la durée d'une intervention

puisqu'il faudrait "plusieurs semaines", soit au moins un mois, pour le

reconfigurer autrement. Les moyens ne consisteront donc plus dans des

corvettes reconfigurables, mais dans un savant dosage de spécialités à

donner à chacune des corvettes "polyvalentes", présentes sur zone. En

soi, il est toujours pratique de pouvoir doser ses forces à la demande.

Mais la gestion des modules, et de la formation des équipages à ces

modules, conduirait à disposer de moyens "polyvalents" plus coûteux que

les moyens spécialisés...

Le Danemark était pionnier avec la série de patrouilleurs Stanflex 300 : "longs de 54 mètres pour un déplacement de 500 tonnes en charge, ces patrouilleurs, capables d'atteindre 30 noeuds, avaient été conçus comme des bâtiments très polyvalente, anticipant d'une bonne vingtaine d'années un concept qui a été repris par les Américains avec le Littoral Combat Ship (LCS). A partir d'une plateforme de base, les Stanflex 300 pouvaient, ainsi, être gréés en patrouilleurs lance-missiles, en patrouilleurs lance-torpilles, en chasseurs de mines, ou encore en dragueurs de mines, grâce à l'ajout des équipements correspondants et de conteneurs interchangeables. L'armement pouvait comprendre jusqu'à 8 missiles antinavires Harpoon, un système surface-air Sea Sparrow, ainsi qu'une tourelle de 76mm". Signe des temps à prendre en considération, ces fameux pionniers ont été retirés du service car "la polyvalence des Stanflex 300 s'est, finalement, révélée complexe et trop onéreuse. Dans le cadre d'une ultime modernisation, réalisée entre 2005 et 2007, les bâtiments ont donc été reconfigurés pour des missions spécifiques et permanentes (patrouilleur, patrouilleur lance-missiles et chasseurs de mines). Le Soloven a, pour sa part, terminé sa carrière comme bâtiment base de plongeurs démineurs".

Le Danemark était pionnier avec la série de patrouilleurs Stanflex 300 : "longs de 54 mètres pour un déplacement de 500 tonnes en charge, ces patrouilleurs, capables d'atteindre 30 noeuds, avaient été conçus comme des bâtiments très polyvalente, anticipant d'une bonne vingtaine d'années un concept qui a été repris par les Américains avec le Littoral Combat Ship (LCS). A partir d'une plateforme de base, les Stanflex 300 pouvaient, ainsi, être gréés en patrouilleurs lance-missiles, en patrouilleurs lance-torpilles, en chasseurs de mines, ou encore en dragueurs de mines, grâce à l'ajout des équipements correspondants et de conteneurs interchangeables. L'armement pouvait comprendre jusqu'à 8 missiles antinavires Harpoon, un système surface-air Sea Sparrow, ainsi qu'une tourelle de 76mm". Signe des temps à prendre en considération, ces fameux pionniers ont été retirés du service car "la polyvalence des Stanflex 300 s'est, finalement, révélée complexe et trop onéreuse. Dans le cadre d'une ultime modernisation, réalisée entre 2005 et 2007, les bâtiments ont donc été reconfigurés pour des missions spécifiques et permanentes (patrouilleur, patrouilleur lance-missiles et chasseurs de mines). Le Soloven a, pour sa part, terminé sa carrière comme bâtiment base de plongeurs démineurs".

De l'autre côté, il y a le destroyer Zumwalt

qui devait être l'archétype du destroyer du XXIe siècle. Le navire doit

atteindre un certain nombre de ruptures dans deux grands domaines : le navire invisible et l'artillerie.

En

ce qui concerne le navire invisible, le destroyer doit être le plus

discret possible. Il doit même tenter de disparaître des différents

écrans de recherche (tant radar qu'infrarouge -mais pas accoustique ?).

Le problème est connu : toutes les plateformes qui s'essaient à ce défi

connaissent des dérives de coûts spectaculaires, tant à la construction

qu'à l'entretien. Ainsi, le navire devrait avoir un coût unitaire

supérieur à 6 milliards de dollars. Cela explique certainement pourquoi

la série de destroyers a été réduite de 32 à 3 unités et que la classe

de croiseurs qui devait accompagner ces destroyers a été annulée.

En

ce qui concerne l'artillerie, elle est finalement très classique

puisque le navire sera doté de 80 cellules de missiles à lancement

vertical. Mais ce qui est moins classique, c'est cette capacité qui est

bien faible par rapport à celle d'un destroyer Arleigh Burke (96 missiles) ou d'un croiseur Ticonderoga (122 missiles). Le "hic", c'est que les Zumwalt déplaceront 14 000 tonnes (est-ce encore un destroyer ?) quand l'Arleigh Burke déplace 9200 tonnes (Arleigh Burke IIA) et que le Ticonderoga jauge 9700 tonnes... A sa décharge, il faut dire que les futurs destroyers Arleigh Burke Flight III (à dominante DAMB de territoire) devraient coûter 3 milliards de dollars pièce. Il n'en demeure pas moins que pour un Zumwalt la marine américaine disposera de deux Arleigh Burke.

La seule grande évolution apportée par cette classe de navire seront les pièces de 155 mm AGS. Dans un premier temps elles permettront aux navires de délivrer leurs munites jusqu'à une distance de 180km. Dans un second temps, ce sont des canons électromagnétiques qui doivent être installées à bord (si le programme n'est pas annulé et qu'il suit toujours son cours). Il serait espéré que, à moyen terme, la portée atteingne près de 400 km.Si le premier système tient ses promesses et qu'il offre un feu au coût modéré des tubes et des obus, alors ce serait une bonne nouvelle pour lutter contre la dérive des coûts observée dans les feux délivrés par missiles et assimilés... bien qu'un obus à guidage terminale laser ou GPS ne soit pas indolore par rapport à un missile, à charge d'explosifs égale.

La seule grande évolution apportée par cette classe de navire seront les pièces de 155 mm AGS. Dans un premier temps elles permettront aux navires de délivrer leurs munites jusqu'à une distance de 180km. Dans un second temps, ce sont des canons électromagnétiques qui doivent être installées à bord (si le programme n'est pas annulé et qu'il suit toujours son cours). Il serait espéré que, à moyen terme, la portée atteingne près de 400 km.Si le premier système tient ses promesses et qu'il offre un feu au coût modéré des tubes et des obus, alors ce serait une bonne nouvelle pour lutter contre la dérive des coûts observée dans les feux délivrés par missiles et assimilés... bien qu'un obus à guidage terminale laser ou GPS ne soit pas indolore par rapport à un missile, à charge d'explosifs égale.

Au final, les trois destroyers Zumwalt risquent de connaître le même sort que les défunts croiseurs et destroyers nucléaires de l'US Navy : des bancs d'essais pour différentes technologies et un manifeste pour une option stratégique.

Cette option stratégique et cette évolution de la marine américaine se retrouvent à travers la plus grande figure du navalisme américain : Alfred Thayer Mahan. Celui-ci est notoirement connu pour prêcher la construction d'une marine américiane apte à remporter le point cardinal de l'histoire navale qu'il a retracé dans ses ouvrages les plus célèbres (The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783 et The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire) : la bataille. C'est-à-dire que la raison d'être des flottes serait d'être capable d'écraser totalement leur rivale dans une bataille décisive. Cette victoire permettrait à la flotte victorieuse de disposer des mers à sa convenance.

Cette option stratégique et cette évolution de la marine américaine se retrouvent à travers la plus grande figure du navalisme américain : Alfred Thayer Mahan. Celui-ci est notoirement connu pour prêcher la construction d'une marine américiane apte à remporter le point cardinal de l'histoire navale qu'il a retracé dans ses ouvrages les plus célèbres (The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783 et The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire) : la bataille. C'est-à-dire que la raison d'être des flottes serait d'être capable d'écraser totalement leur rivale dans une bataille décisive. Cette victoire permettrait à la flotte victorieuse de disposer des mers à sa convenance.

Il

semblerait donc qu'une partie de la marine américaine construisent des

navires aptent à détruire n'importe quel rival qui oserait se présenter

sur la route des Etats-Unis. Par rival, il faudrait ne pas forcément

entendre une menace purement navale, mais aussi des menaces plus ou

moins littorales qui seraient à portée de l'US Navy.

A l'époque de la triomphante Royal Navy,

la suprématie navale se caractérisait par la recherche du plus grand

nombre de vaisseaux de lignes. A l'heure actuelle le nombre ne compte

plus autant car c'est (aussi) le nombre de technologies maîtrisées et

l'organisation des systèmes technologiques qui peut faire la différence

entre deux formations navales (sachant que sur le plan historique, c'est

très souvent la marine qui bénéfie de la plus grande expérience

opérationnelle qui écrase l'autre...).

Cependant,

le nombre compte toujours autant puisque quand l'on ambitionne de

régner sur les mers il faut toujours être capable d'être présent sur

presque chacune d'elle, tout du moins, aux endroits où la libre

utilisation des mers est menacée. Il serait donc logique que l'US Navy soit tirée par le haut : à défaut d'avoir plus de navires que ses rivales (exemple de la règle du "Two-power standard" de la Royal Navy

qui cherchait par diverses tactiques à conserver plus de navires que

ses deux rivales continentales réunies), la marine américaine aura des

escadres aux capacités infiniement supérieures à toutes les formations

équivalentes qui pourraient lui être opposées. Cela pourraît être aussi

la transcription dans la stratégie des moyens de la victoire de

Trafalgar.

Le nombre a toujours son importance : sous l'impulsion du président Reagan, la Navy était remontée à près de 590 navires de combat (années 80). A l'heure actuelle, la marine américaine doit compter près de 280 navires de combat.

La marine soviétique n'est plus là pour servir de leitmotiv à la

construction des flottes des Etats-Unis. Mais la multiplicité des rivaux

dans différents océans et mers (Méditerranée, Atlantique Sud, Indien,

Pacifique et les mers de Chine) font que les Etats-Unis doivent

continuer à être présent. Si la marine de John Paul Jones ne

doit plus affronter un colosse naval, elle doit faire face à une

multitude de menaces qui contestent ou contesteront son influence dans

les zones précitées. A l'heure actuelle, il y a une froide contestation

entre l'Iran et les Etats-Unis à propos du détroit d'Ormuz.

L'US Navy qui se construit pour affronter différentes menaces et les surclasser afin de les détruire ne devrait pas souffrir de son modèle de développement. Sauf que le nombre de coques diminuent et que les nouvelles coques ne sont pas plus présentes à la mer que les anciennes. Il en résulte donc que pour être présente dans autant de lieux différents, la marine américaine devra faire des choix. En son temps, Londres avait fait le choix de pactiser avec des alliés pour leur confier des secteurs stratégiques (Japon et France). La Marine américaine pourrait faire le même choix, sauf que ce serait se diluer dans la masse et ouvrir la voie à une rivale, la marine chinoise, qui si elle n'a pas des capacités aptent à menacer l'US Navy, peut tout du moins, par la diplomatie navale, lui contester son influence dans bien des zones.

Il est impératif de relever que bien des alliés déclarés et d'une fidélité maladive sont les premiers à réduire leur effort de défense. Ils sont dans la croyance que leur propre faiblesse sera compensée par l'aide américaine. Ils pensent s'offrir cette aide par diverses négociations et traités. Ce qu'ils oublient, cest qu'il y a une hiérarchie : America first, le reste après. C'est logique. Pour les Etats-Unis, c'est certainement une difficulté de vouloir pactiser avec des Etats qui réduisent d'eux-mêmes leur poids en pensant compter avec un autre, Washington, qui est englué dans ses propres difficultés. Donc il y a ce drôle de mouvement où l'US Navy s'appuie sur les escorteurs des marines alliés, et surtout ceux des marines de l'OTAN et que la marine américaine voit son nombre d'escorteurs diminuait. C'est la répartition des tâches traditionnelles dans l'OTAN depuis que l'organisation existe que de réserver les missions d'escorte aux autres marines. Washington a tenté de faire perdurer la chose par le concept de la "thousand ships navy". Il y a eu des risques que les navires à haute valeur politique (porte-avions et SNA essentiellement) puissent échapper au strict contrôle des américains (puisque ce sont eux qui permettent de peser dans les coalitions militaires). Ces risques n'existent plus, et ils sont remplacés par le risque que le nombre d'escorteurs diminuent si drastiquement dans les marines traditionnellement alliés aux Etats-Unis qu'ils ne suffisent plus qu'à protéger les accès maritimes de leurs détenteurs... C'est donc cela ce mouvement dangereux pour l'US Navy : réduction du format de la flotte américaines, réduction des flottes alliés.

C'était

le premier problème du nombre, l'autre est la "forme" du nombre.

L'affrontement avec l'Iran est assez caractéristique du problème du

volume de l'US Navy. La marine américaine essaie de déployer

deux à trois porte-avions dans la région pour peser dans le climat

régional et contre-balancer quelques discours. Pour déployer un navire

sur zone, il faut généralement avoir trois navires en réalité : un qui

est en cale sèche en entretien périorique, un second qui est à

l'entraînement et un troisième qui est en mer. Pour les porte-avions de

l'US Navy, c'est presque de manière rigoureuse la façon dont

s'organise la gestion de leur calendrier. Avec une marine américaine qui

s'achemine vers un format à 11 porte-avions, si ce n'est moins, il est

facile d'observer combien il est difficile d'être présent dans plusieurs

régions avec si peu de navire. Le problème sera de plus en plus ardu au fur et à mesure que les rivaux monteront en puissance.

La quesiton des porte-avions est emblématique des autres problèmes. Si le LCS a connu une dérive des coûts, c'est aussi car il a du prendre du poids pour devenir une unité hauturière digne de ce nom. En France, il avait été constaté qu'un patrouilleur de 150 tonnes (PATRA) était trop léger pour être hauturier. Plus tard, ce sont les P400 qui se sont révélés trop justes pour évoluer en haute mer (500 tonnes, soit le tonnage initialement visé pour le LCS au temps du Street Fighter). La question du tonnage du LCS cache le problème du prépositionnement des moyens : cette dérive du tonnage n'illustre que le besoin d'être capable de projeter des navires légers de par le monde. Cette constation peut devenir une généralité car elle explique assez bien pourquoi les destroyers et les sous-marins de la marine américaine sont si gros. L'Amiral Nomy justifiait ainsi dans les années 50 la prise de poids des escorteurs par le fait que les systèmes d'engins exigeaient de grands volume et poids et donc qu'il fallait "les construire plus gros et plus cher". C'est donc la combinaison entre les exigences des systèmes et la capacité de projeter leur porteur qui expliquent en partie cette dérive du tonnage : c'est le choix du croiseur qui permet d'accompagner les grandes unités avec des escorteurs polyvalents.

A - Aménagements de la marine mahanienne

Pour

combattre cette sorte de nécrose de la marine mahannienne -cette

spirale infernale du tonnage qui réduit le format de la flotte- il peut

être possible d'aménager la stratégie des moyens par deux grands biais.

1) Prépositionnement des forces

Le premier est le prépositionnement des moyens aéronavals permettrait de gagner des jours de mer pour bien des navires. Il s'agit de pouvoir mettre les navires au plus près des menaces : soustraire le temps de trajet entre la métropole et la zone d'action permet, à format de flotte égale, d'être plus longtemps présent sur zone. Cela n'implique pas plus de navires, mais bien des navires au plus près des zones de conflit pendant plus longtemps. L'US Navy n'est pas sans bases avancées, et c'est une voie que semble explorer la marine américaine, au moins pour le prépositionnement des forces, car les anciennes bases navales du temps de la guerre froide sont appelées à rouvrir dans les vœux de certains. Par exemple, il a été annoncé que des LCS seront basés à Singapour. C'est un double paradoxe :

- il y avait prépositionnement des forces quand le format de la flotte était plus important, et c'est l'inverse aujourd'hui, ce qui pourrait traduire une posture isolationniste ;

- il y aura prépositionnement de corvettes qui ont pris du poids car elles ne devaient pas être prépositionnées à l'origine.

Les

PATRA français auraient été très utiles pour protéger la base d'Abu

Dhabi car il en va de leur nature même que de protéger un point d'appui,

une base ou une zone d'actions. C'est tout ce que leur permet de faire

leur autonomie limitée, et leur petite taille leur permet d'exceller

dans ce domaines. Dans le cas actuel des Etats-Unis, ce n'est pas du LCS

que la marine américaine a besoin.

2) Littoralisation des forces

2) Littoralisation des forces

Le second biais découle tout naturellement du premier. Ainsi, le prépositionnement des forces peut inciter à un changement de paradigme dans la stratégie des moyens. Certaines zones appellent à une adaptation des plateformes au secteur. Par exemple, la guerre littorale tend à exiger de plus petites unités par rapport à la guerre hauturière : il y une sorte de miroir ou de glace déformante à la limite entre eaux littorales et hautières qui obligent à transformer la manière d'agir et de concevoir l'action. Non pas que les grandes unités en soient bannies de ces eaux littorales, mais quand il faut approcher du littoral, il y a deux grandes options :

- ou bien détruire la guérilla navale adverse avant qu'elle arrive à portée utilie (cas de l'opération Harmattan),

- ou bien devoir s'approcher à son niveau car, pour diverses raisons, il n'est pas possible de profiter de la profondeur d'action des grandes unités hauturières (c'est un peu le cas du détroit d'Ormuz car la guérilla navale peut se protéger dans les caractéristiques du secteur pour se protéger et la discrimination des cibles peut être plus compliquée que prévue).

C'est

donc ce cas où il peut être nécessaire d'aller combattre la guérilla

navale dans son élément. Pour y exceller, il faut gagner ce qui est

généralement perdu en haute mer : l'agilité. Autre exemple, au temps de

la marine à voiles les frégates, avisos et autres corvettes étaient des

navires très agiles par rapport aux lourds et peu maniables vaisseaux de

ligne. C'est moins vrai aujourd'hui car l'agilité a beaucoup progressé,

mais les nouvelles armes anti-navires exigent une réactivité plus

grande. Les combats entre torpilleurs et contre-torpilleurs se faisait à

une autre vitesse jusqu'à la seconde guerre mondiale. C'est pourquoi le

prépositionnement des moyens navals peut inciter, dans quelques

secteurs, à développer des moyens dédiés à préserver la suprématie d'une

marine de contestations provenant de divers groupes politiques. Par

exemple, dans le cas du détroit d'Ormuz, il serait préférable de

disposer de chasseurs de mines, de corvettes et de sous-marins

classiques. D'une part, le dissuasion que l'US Navy ferait

peser sur la région serait permanente. Et d'autre part, les options

tactiques seraient bien plus grandes. Dans l'hypothèse de l'acquisition

de sous-marins classiques par l'US Navy et de leur prépositionnement dans le Golfe Persique, ils pourraient bien mieux qu'un SNA de classe Virginia combattre le menace sous-marine iranienne. Ils disposeraient de deux avantages de taille :

- l'agilité intrinsèque à leur modeste tonnage (un SNA de 110m se manœuvre difficilement par petits fonds),

- et la connaissance du milieu.

B - Une nécessaire synthèse de la marine mahanienne avec la pensée corbettienne ?

Le problème de la marine mahannienne est bien là : réduction du format de la flotte, et réduction des capacités. L'US Navy ne devrait correspondre qu'à la seule bataille. Dès la Grande guerre un autre stratège naval, Sir Julian S. Corbett

s'était érigé contre le mythe de la bataille décisive. Il s'était

échigné à démontrer que cette fameuse bataille n'était qu'un mythe. Il

est vrai que la bataille de Jutland n'est pas connue pour être

l'exemple type d'une "bataille décisive" car si la flotte allemande

rentre dans ses ports et ne sort plus, cela n'empêche pas deux grands

dangers pour les alliés :

- la menace que faisait peser la "flotte en vie",

- et la guerre sous-marine.

C'est

pourquoi le stratège anglais cherche à démontrer que c'est la guerre

des communications qui est le point cardinal de la stratégie navale.

Pour ce faire, il faut être capable de protéger les principales routes

maritimes de toute interruption. Cela n'exclut pas totalement

l'importance de la bataille puisque pour protéger les routes maritimes,

il faut des escorteurs. Mais pour protéger les escorteurs d'une

formation structurée ou d'unités supérieures de l'adversaire, il faut

une flotte de combat. Royal Navy et Marine nationale se

trouvent par deux fois (les deux guerres mondiales) dans le cas où il

faut juguler les menaces structurées de l'adversaire contre les

communications et contre les forces structurées. Pendant la seconde

guerre mondiale il fallait autant juguler la menace sous-marine contre

le vital lien transatlantique pour l'Angleterre que veiller à toute

sortie de la flotte de surface allemande. C'est pourquoi, et notamment,

la Home Fleet comprennait des cuirassés anglais, mais aussi

français et américains : il fallait pouvoir traiter la menace induite

par la sortie des grandes unités allemandes. La bataille imposée par

l'adversaire ne consistait pas en un affrontement rêvait entre deux

grandes escadres, mais bien une succession d'affrontements pour empêcher

l'adversaire d'interdire aux alliés de disposer de la mer à leur

convenance. S'il fallait réduire la menace sous-marine, et c'est bien

connue, il fallait aussi réduire la menace de surface induite autant par

les cuirassés allemandes que par les croiseurs auxiliaires. Dans le

premier cas, il faudra attendra attendre la guerre du Pacifique et ses task force aéronavales et l'invention de l'engin air-mer (allemand qui détruira le cuirassé Roma)

pour obtenir un moyen de destruction des cuirassés autre que

l'utilisation de cuirassés. Il ne faut pas oublier que les destructions

des Bismark et Yamato font intervenir des moyens

considérables, voir ubuesques... Cet exemple de la bataille de

l'Atlantique transposé à l'heure actuel nous donne le cas du détroit

d'Ormuz où il faut autant des moyens aptent à lutter contre la guérilla

navale que de moyens nécessaires pour écraser toutes forces structurées

de l'adversaire déclaré qui tenterait d'interrompre les communications.

L'un des riques pour la marine américaine est d'être fixée par une

"flotte envie" et de ne pas avoir le volume nécessaire pour répondre aux

menaces qui pèsent sur la libre utilisation des mers.

Justement,

il ne faudrait pas se focaliser sur les menaces, réelles ou supposées,

que seraient la Chine et l'Iran. Il y a d'autres combats à mener pour

permettre la libre utilisation des mers, et donc le bon fonctionnement

du commerce mondial. Paradoxalement, il faut même pouvoir mener des

combats où il faut interdire la libre utilisation des mers à des

organisations qui font commerce de marchandises que certaines puissances

jugent détestabilisantes pour la communauté internationale : le cas le

plus exemplaire est bien entendu celui du trafic de drogues. Il n'y a

pas besoin d'une flotte mahanienne composée de grandes unités de combat

pour appréhender ces missions. Bien au contraire, c'est Corbett

qui a raison puisque pour agir contre le trafic de drogues entre le Sud

de la mer des Antilles et les Etats-Unis ou le Golf de Guinée, il faut

avant tout être présent sur zone. Cela implique de posséder suffisamment

de moyens aéronavals, et donc, des bateaux. Mais il n'y a pas besoin de

destroyers Arleigh Burke pour de telles missions ! C'est bien cela qui pourrait expliquer le fait que l'US Coast Guard semble être engagé de plus en plus en avant aux côtés de l'US Navy. Cette dernière manque d'escorteurs.

L'Amiral Elmo Russell "Bud" Zumwalt, Jr est Chief of Naval Operations

(CNO) de 1970 à 1974. Il exerce ses fonctions dans la période où les

projets et réalisations porte-avions, de croiseurs et de destroyers

nucléaires se multiplient aux Etats-Unis. A posteriori, il est possible

de dire que quelques amiraux américains semblaient rêver de construire

une forme "absolue" de marine mahanienne. Ces navires à propulsion

nucléaire impliquaient une forte diminution du nombre de vaisseaux dans

l'US Navy. Le développement des porte-avions nucléaires

impliquait un saut financier par rapport à l'ancienne génération de

porte-avions. C'est en réaction, notamment, à ces directions prises par

la Navy qu'il formule une stratégie des moyens résumée par l'expression "hi-lo mix" (high-low mix).

Il ne s'agit pas de contester la construction d'une flotte capable de

tenir la dragée haute à la marine soviétique, mais bien d'orienter les

investissements navals sur des forces constituées de technologies

éprouvées et rentabilisées :

- face aux porte-avions nucléaires, il propose le Sea control ship. Le navire est conçu pour permettre d'offrir aux missions de protection des convois de l'Altantique un appui aérien qui aurait été utile aussi bien à la défense aérienne de zone que à la lutte ASM. La seule réalisation de ce navire a été le Principe de Asturias (R11) espagnol car les aviateurs américains sauveront les Super Carrier au prix d'une maigre concession : ils embarqueront des groupes aériens comprenant des avions ASM, entre autre.

- Est-ce qu'il faut attribuer la classe de frégates Oliver Hazard Perry à l'amiral Zumwalt ? Quoi qu'il en soit, ces frégates permettaient à la marine américaine de réinvestir les missions de présence et d'escorte avec une belle série de 51 navires. La marine américaine regonflait en volume, surtout que les escorteurs issus de la seconde guerre mondiale ou des immédiates années qui suivirent ce conflit arrivés en fin de service.

- Les interventions de la Navy de plus en plus couplées avec l'US Coast Guard pourraient être considérées comme une dernière forme du hi-lo mix.

- Les porte-avions américains font un nouvau saut technologique avec l'adoption des nouvelles technologies énergétiques comme les réacteurs nucléaire utilisant de l'uranium enrichi comme combustible ce qui permettrait de charger le cœur avec une charge unique de combustible. Il y a aussi l'adoption des catapultes électromagnétiques, et dans l'histoire aéronavale l'adoption d'une nouvelle technique de catapulte signifie généralement un saut générationnel défiant les marines de l'adopter. Il y aurait aussi une plus grande automatisation, mais les réductions d'équipages sont bien faibles, et ils sont déjà tellement nombreux.

- Les destroyers Zumwalt sont un tel concentrés de valeurs et de technologies qui ne sont que trois et qu'il faudrait presque les comparer à des cuirassés à hautes technologies.

- Si les destroyers Arleigh Burke font l'objet d'une grande série (plus de soixante unités), il ne faut pas oublier qu'ils font l'objet d'une dérive inachevée parmi les escorteurs. Dans les années 20 et 30, un destroyer jaugeait entre 1 et 2000 tonnes. Dans l'après seconde guerre mondiale, les destroyers voient leur tonnage grimper jusque 3 et 4000 tonnes. Comme cela a été dit plus haut, l'Amiral Nomy justifiait bien la dérive suivante en passant de l'escorteur spécialisé à l'escorteur polyvalent. En France il était question d'une série de croiseurs nucléaires pour succéder aux frégates lance-engins. Aux Etats-Unis, il était également question pour une chapelle de l'US Navy de faire des Arleigh Burke des navires à propulsion nucléaire... C'est le très difficile débat entre escorteurs spécialisés et escorteurs polyvalent : il n'en demeure pas moins que le coût de la polyvalence frôle ou dépasse le milliards d'euros en Europe ou aux Etats-Unis.

- Les LCS devaient être la nouvelle forme du pion élémentaire d'une marine, la corvette bonne à tout faire. Finalement, ce n'est qu'une concentration, encore une fois, sur une plateforme qui doit remplir les missions de plusieurs autres navires pour un coût, manifestement, supérieur.

- Les sous-marins ont été très peu évoqués. Dans le cas des SNA, la dérive du tonnage fait que le Nautilus et ses 3500 tonnes semblent bien légères par rapport aux 9100 tonnes des Seawolf et les 7800 des Virgnia. En outre, il y a eu ce choix exclusif de la propulsion nucléaire qui ne se justifie pas toujours selon les secteurs. Par exemple, il y aurait eu un SNA Akula qui aurait récemment navigué au large des côtes américaines et la pertinence d'opposer les SNA précités à des sous-marins de poche iraniens dans un secteur géographique particulièrement adapté pour ces derniers.

Le contexte dans lequel évoluait l'amiral Zumwalt

semble se reproduire : la marine américaine redevient très mahanienne.

La concentration des fonctions, des valeurs et des technologies se fait

sur un nombre toujours plus réduit de vaisseaux. Cela entraîne les

quelques problèmes décrit plus haut. L'idée du "Sea Control Ship"

refait une timide apparition avec les très nombreux officiers qui

proposent d'utiliser les grandes unités amphibies (LHD et LHA) en tant

que porte-avions léger. Ils citent le cas du porte-avions français

Charles de Gaulle pour montrer que les porte-hélioptères américains, qui

jaugent dans les 30 à 40 000 tonnes, comme le porte-avions français,

peuvent s'occuper d'un certain nombre de crises où la présence des

grands porte-avions américains n'est pas impérative. Qui plus est, ces

officiers ne semblent pas pousser la réflexion jusqu'à proposer que ces

navires à propulsion classique soient basés en avant. L'absence de

propulsion nucléaire facilite considérablement la chose tant du point de

vue diplomatique que selon les problématiques logistiques. Il ne doit

pas être évident de baser et de faire accepter un porte-avions nucléaire

au Japon.

Il

n'y a pas d'autres projets qui émergent actuellement aux Etats-Unis

pour concilier le mahanisme rêvé et une nécessaire et pragmatique dose

de coberttisme. Il a été vu que la marine américaine est au devant du

risque de manquer d'escorteurs pour elle et de ne plus les trouver en

nombre suffisant chez ses alliés. Il faudrait presque l'apparition d'un

Amiral Aube de l'autre côté de l'Atlantique pour remettre en cause la

division du travail naval (la répartition des tâches, des fonctions

entre plateforme). Il faudrait surtout un nouvel amiral Zumwalt

pour signifier qu'il ne faut pas toujours le meilleur de la technique

et de la technologie pour toutes les missions. Bien au contraire...Ce

qui pourrait aussi renverser quelques inquiétudes est la place acquise

par le sous-marin nucléaire dans la stratégie américaine : il est l'un

des maillons essentiels de la maîtrise des communications, et pas

seulement des communications maritimes. Cela n'efface pas la nécessité

d'être présent en surface.

Quoi qu'il en soit, les problèmes de l'US Navy

ne peuvent qu'inviter à reconsidérer les perspectives d'évolutions de

la Marine nationale, voire celles d'autres marines. La marine française

semble avoir bien tourné la page du mahanisme effréné et de mieux

concilier les nécessités de la bataille avec celles de la maîtrise des

communication. Les missions de l'Etat en mer et la fonction garde-côtes

permettent de mieux appréhender les missions de police en mer sans

recourir à des plateformes militaires de grande valeur. L'Espagne ne

fait pas autrement avec les BAM qui doivent autant servir à la police

des mers que de permettre de juguler une crise de basse intensité. Les

BPC sont d'ores et déjà utilisés comme des plateformes aéronavales

secondaires. Mais il est bien difficile d'apprécier la pertinence

d'avoir de grandes unités amphibies trop polyvalentes, et qui ne sont

plus amphibies (exemple des LHA américians et européens) dont les coûts

explosent (et peuvent empêcher l'apparition de véritable porte-avions

légers). Il demeure cette difficile articulation entre croiseurs et

frégates. Il faudra peut être pousser bien plus en avant cette

adaptation du tonnage et des coûts des plateformes aux missions, autant

pour la Royale que pour la marine des Etats-Unis.

Zumwalt

ne faisait que théoriser une nécessité pour perdurer et contre-balancer

les dérives d'un modèle... et il invitait peut être inconsciemment à

relire les écrits de l'Amiral Aube et de Corbett.

20 août 2012

La question du second porte-avions n'est-elle pas celle du maigre budget alloué à la Marine nationale ?

Michel Cabirol (La Tribune) titrait son article par " Le second porte-avions touché, coulé par la crise". "Une

décision devait être prise en 2012 sur le deuxième porte-avions mais je

me vois mal aujourd'hui réclamer entre 3 et 5 milliards d'euros", a

explique le chef d'état-major de la marine, l'amiral Bernard Rogel.

Il ne croyait pas si bien dire. Le problème, c'est de quelle crise

parle-t-on ? Et qu'est-ce qu'implique le renoncement au second

porte-avions ?

Quelle(s) crise(s) ?

Premièrement, il faut donc aborder cette notion abstraite et de haute volée : la crise. Tous les passionnés d'Histoire ne peuvent qu'être indisposés par cette expression. S'il est aisé de comprendre ce que peut recouvrir cette notion, il est plus difficile d'appréhender... de quelle crise parle-t-on ! Ce blog s'est fait l'écho du long parcours du PA2 par petites touches sucessives (et il est très loin d'être le seul, bien entendu).

Le porte-avions Charles de Gaulle a été mis sur cale en 1989 et le second navire devait être commandé dans l'année. Entre temps, il est peut être intéressant de se souvenir que le parti politique UDF publiait en 1986 un livre-programme, " Redresser la Défense de la France" avec comme proposition phare la nécessité pour la France de posséder trois porte-avions pour en avoir un à la mer en permanence : l'ambition était haute. Suffisamment haute pour que l'on puisse espérer au moins la commande de deux navires en 1989. Puis il fallu attendre l'année suivante, soit 1990. Le mur de Berlin s'effondrait l'année précédente et bien des pays engrangent les "dividendes de la paix" du président américain Clinton, ou tout simplement les bénéfices budgétaires de la démobilisation dans... un certain ordre.

Quelle(s) crise(s) ?

Premièrement, il faut donc aborder cette notion abstraite et de haute volée : la crise. Tous les passionnés d'Histoire ne peuvent qu'être indisposés par cette expression. S'il est aisé de comprendre ce que peut recouvrir cette notion, il est plus difficile d'appréhender... de quelle crise parle-t-on ! Ce blog s'est fait l'écho du long parcours du PA2 par petites touches sucessives (et il est très loin d'être le seul, bien entendu).

Le porte-avions Charles de Gaulle a été mis sur cale en 1989 et le second navire devait être commandé dans l'année. Entre temps, il est peut être intéressant de se souvenir que le parti politique UDF publiait en 1986 un livre-programme, " Redresser la Défense de la France" avec comme proposition phare la nécessité pour la France de posséder trois porte-avions pour en avoir un à la mer en permanence : l'ambition était haute. Suffisamment haute pour que l'on puisse espérer au moins la commande de deux navires en 1989. Puis il fallu attendre l'année suivante, soit 1990. Le mur de Berlin s'effondrait l'année précédente et bien des pays engrangent les "dividendes de la paix" du président américain Clinton, ou tout simplement les bénéfices budgétaires de la démobilisation dans... un certain ordre.

Le

livre blanc de 1994 consacre une expression qui va devenir célèbre dans

le milieu naval français : le second porte-avions se réalisera si les

conditions économiques et financières le permettent. Mais après 1994 ? A

cette époque, il faut permettre à la France de rentrer dans la zone

Euro avec les meilleures conditions, ou les moins pires, c'est selon.

Après

l'entrée en vigueur de la monnaie unique en 2001, c'est le président

Chirac qui reprend plus ou moins en main le dossier du second

porte-avions : en 2004 la propulsion classique est choisie pour pouvoir rejoindre le projet anglais de construction de deux navires.

Le projet devient binational, et fonctionne bien dans les paramètres

qui lui ont été impartis. En 2006 les premières commandes de gros

équipements sont en passent d'être conclues, et notamment celle des

catapultes. Des crédits d'engagement sont budgétarisés en faveur du PA2,

en sus des 2 ou 300 millions d'euros dépensés dans études avec les

anglais : il s'agit de "sanctuariser" la construction du second

porte-avions.

L'élection présidentielle suivante qui amène au pouvoir Nicolas Sarkozy consacre un nouveau livre blanc (2008).

Il est possible d'entendre les bruits de coursives de la Marine depuis

la rue : il fallait choisir entre une marine pyramidale avec

suffisamment de frégates et de sous-marins, ou bien une marine

macrocéphale avec le second porte-avions et très peu d'escorteurs pour

encadrer les grandes unités.

En

2008, le PA2 est repoussé au moment où les "conditions économiques et

financières permettront sa réalisation". Mais, il ne faut pas oublier

que le programme FREMM est réduit de 17 ou 19 unités à 11 et que rien ne

change pour le programme Barracuda -quelle surprise puisqu'il est

impératif de disposer de "Six SNA, [car] c'est aussi la

taille critique en dessous de laquelle la marine ne sera plus en mesure

d'assurer toutes les missions qui lui sont aujourd'hui confiées et de

former le vivier de sous-mariniers qui permet de disposer des

compétences nécessaires à la mise en oeuvre des SNLE" (Mer et Marine).

Le Président promettait alors une décision en 2011 ou 2012. La décision

n'est pas venue. Certains ont fait le choix des escorteurs, et ne

semblent rien avoir obtenu : il reste 11 FREMM, certes, mais est-ce que

le programme entier aurait été annulé en cas de choix du PA2 ?...

Il

faut donc parler de quelle crise ? Le R92 Richelieu, qui depuis est

nommé "PA2", a traversé la chute du mur de Berlin, les dividendes de la

paix, l'entrée de la France dans l'Euro et la crise économique démarée

en 2007. C'est sans compter les "petits évènements accessoires" qui se

sont déroulés de 1989 à 2012.

Forger un outil aéronaval moderne

Il

faut remonter à la seconde moitié du XXe siècle pour tenter de

comprendre le pourquoi du comment les gouvernements de la France ont

fait le choix de doter la Marine nationale d'un outil aéronaval moderne

et de l'entretenir. Pour les passionés d'Histoire, il n'y a pas

seulement eu le PA2 car la France a eu deux grandes autres occasions

dans la seconde moitié du XXe siècle pour se doter d'un outil aéronaval :

- à

la sortie du second conflit mondial, il est largement admis qu'il n'est

plus possible de demeurer sur mer sans porte-avions modernes. Il y a

alors trois grandes options :

- louer des navires aux Alliés (chose qu'ils refusent depuis 1943, et ils ne prêteront pas de "porte-avions modernes"),

- construire des navires neufs,

- ou bien refondre au moins le cuirassés inachevé Jean Bart.

Il y a eu une sombre affaire autour de la refonte du cuirassé car le projet a été abandonné suite à un devis de refonte vicié. L'autre option restante (puisque les Alliés ne livreront pas à la France de porte-avions modernes) est la construction d'au moins un navire : le PA28 Clemenceau n'est pas mis sur cale (et tant mieux, il n'aurait peut être pas pu suivre les évolutions aéronavales).

- Au cours des années 50 le projet de construction de porte-avions modernes en France resurgit et se concrétisera par les constructions des Clemenceau et Foch. Un troisième navire était envisagé (le PA58 Verdun qui deviendra le PA 59 avant d'être abandonné), mais il a été victime de l'arrivée du fait nucléaire français.

Premièrement,

est-ce que les "conditions économiques et financières" de la

Reconstruction étaient suffisamment confortables pour que la France se

lance dans un effort de redressement militaire ?

Deuxièmement,

qu'est-ce qui a pu amener le gouvernement à faire un effort aéronaval

dans les années 50 et pas avant ? Au sortir de la seconde guerre

mondiale, les infrastructures sont à terre à à la mer, mais elles ne

sont que très rarement debout. Ils n'empêchent que les gouvernants

français d'alors ne négligent pas l'intérêt vital pour la France de

recouvrer sa puissance militaire. Le monde ne lui laisse pas le temps

d'hésiter puisque les guerres de décolonisation débutent dès 1945 avec

le conflit indochinois. C'est tellement flagrant que le cuirassé

Richelieu qui a quitté la métopole depuis l'été 1940, et qui était à la

signature de la capitulation japonaise le 12 septembre 1945 à Singapour,

ne rentre pas de suite en France car il sert dans les opérations menées

en Indochine contre le Viet Minh d'octobre à décembre 1945. Le cuirassé

remplace alors un porte-avions.

La France obtiendra assez rapidement le Dixmude en location : c'est tout sauf un navire moderne, et il est encore plus lent que le porte-avions Béarn (un comble). Mais c'est largement suffisant pour mener des opérations en Indochine (ce qui pose la question de la non-utilisation du Béarn). Les La Fayette et Bois Belleau viendront compléter la division de porte-avions français, bien qu'ils correspondent plus à nos BPC actuels plutôt qu'à des porte-avions. Le premier porte-avions moderne que la France reçoit est l'Arromanches. Il est rapidement obsolète puisqu'il ne recevra ni une (franche) piste oblique, ni les catapultes, ni les avions embarqués modernes nécessaires à la guerre navale moderne.

Hors, il est un fait indéniable que si la France envoie des porte-avions avec des formations embarquées mettant en œuvre des appareils à hélices déclassés contre des rivages défendus par les premiers appareils à réaction, la balance va pencher en faveur du second. C'est la Crise de Suez (1956) qui démontrera cette grave incapacité française :

La France obtiendra assez rapidement le Dixmude en location : c'est tout sauf un navire moderne, et il est encore plus lent que le porte-avions Béarn (un comble). Mais c'est largement suffisant pour mener des opérations en Indochine (ce qui pose la question de la non-utilisation du Béarn). Les La Fayette et Bois Belleau viendront compléter la division de porte-avions français, bien qu'ils correspondent plus à nos BPC actuels plutôt qu'à des porte-avions. Le premier porte-avions moderne que la France reçoit est l'Arromanches. Il est rapidement obsolète puisqu'il ne recevra ni une (franche) piste oblique, ni les catapultes, ni les avions embarqués modernes nécessaires à la guerre navale moderne.

Hors, il est un fait indéniable que si la France envoie des porte-avions avec des formations embarquées mettant en œuvre des appareils à hélices déclassés contre des rivages défendus par les premiers appareils à réaction, la balance va pencher en faveur du second. C'est la Crise de Suez (1956) qui démontrera cette grave incapacité française :

- les Britanniques mènent l'intervention aéronavale franco-anglaise puisque leurs porte-avions peuvent mettre en œuvre des appareils à réaction (les Sea Venom) et donc, dominer le ciel égyptien et s'en assurer la maîtrise.

- La France est donc dépendante du bon vouloir anglais pour obtenir une couverture aérienne suffisante pendant l'opération -ce n'est pas faute d'avoir eu l'occasion de la refonte du Jean Bart en porte-avions.

La

France n'avait pas de porte-avions modernes à Suez, mais elle avait un

cuirassé qui aurait du être refondu en porte-avions et un porte-avions

qui n'était qu'à moitié moderne par rapport au Béarn. C'est dire combien

la situation était incapacitante. Si les gouvernants français, dont

Mendès France, se convaiquent de la nécessité du fait nucléaire français

pour continuer à faire entendre la voix de la France sur la scène

internationale, ce n'est pas sans oublier l'impérieuse nécessité de

disposer d'un outil aéronaval moderne. Les Arromanches, Bois Belleau, La

Fayette et Dixmude correspondaient très bien à un conflit Indochinois

ou à ce qui a pu se passer en Corée ou en Algérie. Mais ils ne

correspondaient pas ou plus à la capacité d'entrer en premier sur un

théatre, à la capacité de projeter la puissance aéronavale tricolore

partout où cela devait être nécessaire.

D'un

autre côté, la France est engagée dans l'OTAN puisqu'elle en est l'un

des membres fondateurs. Le volet naval de l'OTAN implique ou impliquera

la capacité à protéger les convois qui silloneront l'Atlantique entre

les Etats-Unis et l'Europe pour que l'arsenal des démocraties puissent

alimenter l'effort de guerre. Depuis le second conflit mondial, la

protection des convois passe obligatoirement par un volet aéronaval

qu'il soit tant déployé depuis la terre que depuis la mer.

Les

R98 Clemenceau et R99 Foch sont à la mer du début des années 60

jusqu'aux années 2000. Ces deux navires permirent de forger l'outil

aéronaval moderne dont la France avait eu besoin à Suez et qui ne fera

pas défaut, tant qu'il restera cohérent (c'est tout le problème du

chasseur embarqué moderne), par la suite.

Un outil aéronaval moderne français distinct des autres puissances

C'est

bien la fin d'une certaine exception aéronavale française en Europe qui

incite les gouvernants à ne pas investir dans l'outil aéronaval. Les

porte-avions Foch et Clemenceau et les hommes qui servaient à bord

mettront une décennie, environ, pour former un groupe aéronaval qui

répondait aux critères de la guerre moderne d'alors. C'est-à-dire que

l'expérience acquise lors de la guerre d'Indochine est perdue entre

temps. L'outil aéronaval français montait en puissance et atteignait sa

maturité au moment en Europe où la Royal Navy, sous l'aimable

pression de son gouvernement, désarmait ses porte-avions. Les années 70

sont le passage de témois entre une France qui développait enfin un

outil aéronaval dont elle a besoin depuis les années 30 et une marine

royale anglaise qui devait abandonner un précieux outil qui lui fera

mortellement défaut lors de la Guerre des Malouines de 1982.

Donc,

depuis la fin des années 70 et jusqu'à aujourd'hui, le groupe aéronaval

français régnait en maître sur l'Europe, et sur le monde à côté des

porte-avions américains puisqu'il ne souffrait d'aucune contestation.

L'outil permettait de distinguer la voix de la France puisque, quand il

fallait intervenir, la France pouvait le faire à son gré, et non pas

selon le bon vouloir de l'allié d'une coalition, comme à Suez. La France

était autant indépendante par son fait nucléaire que par son groupe

aéronaval qui lui permettait de s'engager partout. C'était d'autant plus

pratique que l'équilibre de la terreur consacrait l'affrontement dans

les conflits dit périphériques de la Guerre froide.

Il

y eu également la montée en puissance des opérations militaires menées

en coalition. C'était un fait nouveau par rapport aux guerres de

décolonisation qui n'impliquaient que le pays colonisateur. C'était

aussi une nécessité fasse à une guerre moderne toujours aussi exigeante à

chaque évolution et fasse à un effort militaire français qui ne suivait

pas toujours là où il fallait pour bien des raisons. Le politique

attend des dividendes de l'action de ses forces armées. Quand l'action

militaire française est menée dans une opération purement nationale, les

dividendes peuvent être facilement transcrit dans le bilan du

politique. Mais comment faire pour extirper les bénéfices d'une

opération militaire menée dans une coalition ? Il est assez difficile de

dire que la France a retiré quelques bénéfices de l'opération

Mousquetaire à Suez. Cette opération est véritablement fondatrice car

elle permit d'apprendre que pour compter dans une opération

multinationales, il faut des outils militaires dimensionnants.

L'exemple plus récent de l'opération Harmattan montre une chose relativement simple : tous les participants ou presque avaient des chasseur-bombardiers et des frégates. Mais combien de ces pays avaient les capacités d'entrer en premier sur le théâtre libyen pour faire respecter la zone d'exclusion aérienne ? Les Etats-Unis, assurémment, car ils pouvaient fournir tout ce qui était nécessaire, et ils l'ont fait. Mais pour des raisons bien explicitées ailleurs, ils ont choisi de se mettre en retrait tout en apportant un "soutien logistique". La France pouvait entrer en premier sur le théâtre grâce, notamment, à la force de frappe de l'Armée de l'Air et à l'outil aéronaval. L'intérêt du second, c'est qu'il est bien plus capable de durer face à la mer face aux côtes libyennes. La France comptait dans l'opération Harmattan car elle a des moyens navals dimensionnants comme le groupe aéronaval, le groupe amphibie, les ravitailleurs et sa force sous-marine. Tout comme l'Armée de l'Air, en général, permettait à la puissance aérienne française d'avoir une capacité indépendante de ciblage. Les autres pays de la coalition devaient passer par les outils des autres, dont ceux de la France, des Etats-Unis et de l'OTAN. Quels pays sollicitaient l'attention des médias et s'offraient donc les retombées politiques ? La France, l'Angleterre et les Etats-Unis. Sauf que c'est le seul groupe aéronaval français, composé du porte-avions et des BPC, qui s'est illustré du début à la fin de l'opération Unifed Protector. C'est ce qui permettait à la France de peser sur le conflit.

Les anglais ont fait un effort militaire comparable à la France au cours de cette opération. Cependant, ils n'avaient pas de porte-avions, ni vraiment de capacités à entrer en premier sur le théâtre. Ce sont les américains et les français qui ont nettoyé la théâtre libyen par salves de missiles de croisière et frappes par chasseur-bombardiers. Est-ce qu'il y a eu de réelles retombées politiques quand la Royal Navy a lancé ses missiles de croisière Tomahawk ? Il y en a peut être au autant que quand Armée de l'Air et Aéronavale française lançaient des missiles de croisière Scalp. Que dire du fait que l'Eurofighter était bien incapable d'effectuer des bombardements alors que le Rafale paradait dans tous les médias, bilans des frappes à l'appui. Que dire quand lors de la dernière phase de l'opération Harmattan, quand la puissance aérienne est descendue à l'échelon des voilures tournantes pour continuer à produire ses effets, la Marine nationale a eu à attendre que la Royal Navy soit prête. Prête à quoi ? Est-ce que les raids d'Apache ont mattraqué les esprits via les médias ? Non, ce sont bien les Gazelle et les Tigre qui ont gagné "les cœurs et les esprits". Et tout cela était déployé depuis la mer, depuis des navires français.

L'exemple plus récent de l'opération Harmattan montre une chose relativement simple : tous les participants ou presque avaient des chasseur-bombardiers et des frégates. Mais combien de ces pays avaient les capacités d'entrer en premier sur le théâtre libyen pour faire respecter la zone d'exclusion aérienne ? Les Etats-Unis, assurémment, car ils pouvaient fournir tout ce qui était nécessaire, et ils l'ont fait. Mais pour des raisons bien explicitées ailleurs, ils ont choisi de se mettre en retrait tout en apportant un "soutien logistique". La France pouvait entrer en premier sur le théâtre grâce, notamment, à la force de frappe de l'Armée de l'Air et à l'outil aéronaval. L'intérêt du second, c'est qu'il est bien plus capable de durer face à la mer face aux côtes libyennes. La France comptait dans l'opération Harmattan car elle a des moyens navals dimensionnants comme le groupe aéronaval, le groupe amphibie, les ravitailleurs et sa force sous-marine. Tout comme l'Armée de l'Air, en général, permettait à la puissance aérienne française d'avoir une capacité indépendante de ciblage. Les autres pays de la coalition devaient passer par les outils des autres, dont ceux de la France, des Etats-Unis et de l'OTAN. Quels pays sollicitaient l'attention des médias et s'offraient donc les retombées politiques ? La France, l'Angleterre et les Etats-Unis. Sauf que c'est le seul groupe aéronaval français, composé du porte-avions et des BPC, qui s'est illustré du début à la fin de l'opération Unifed Protector. C'est ce qui permettait à la France de peser sur le conflit.

Les anglais ont fait un effort militaire comparable à la France au cours de cette opération. Cependant, ils n'avaient pas de porte-avions, ni vraiment de capacités à entrer en premier sur le théâtre. Ce sont les américains et les français qui ont nettoyé la théâtre libyen par salves de missiles de croisière et frappes par chasseur-bombardiers. Est-ce qu'il y a eu de réelles retombées politiques quand la Royal Navy a lancé ses missiles de croisière Tomahawk ? Il y en a peut être au autant que quand Armée de l'Air et Aéronavale française lançaient des missiles de croisière Scalp. Que dire du fait que l'Eurofighter était bien incapable d'effectuer des bombardements alors que le Rafale paradait dans tous les médias, bilans des frappes à l'appui. Que dire quand lors de la dernière phase de l'opération Harmattan, quand la puissance aérienne est descendue à l'échelon des voilures tournantes pour continuer à produire ses effets, la Marine nationale a eu à attendre que la Royal Navy soit prête. Prête à quoi ? Est-ce que les raids d'Apache ont mattraqué les esprits via les médias ? Non, ce sont bien les Gazelle et les Tigre qui ont gagné "les cœurs et les esprits". Et tout cela était déployé depuis la mer, depuis des navires français.

La fin de l'exception aéronavale française

L'Angleterre

a commandé ses porte-aéronefs au terme d'une saga assez épique. Londres

va recouvrait un outil aéronaval (avec porte-aéronefs, ce ne sont pas

des porte-avions) à partir de 2018. Celui-ci va monter en puissance

jusqu'en 2030. Le Charles de Gaulle sera donc concurrencé en Europe. Non

pas que nos deux pays ne coopéreront plus, mais il sera bien plus

difficile de retirer les dividendes d'une opération type Harmattan quand

les anglais recouvreront un semblant de puissance aéronavale. Et qui

obtiendrait le leadership d'une opération type Suez ou

Harmattan si la France ne disposait pas du porte-avions à la mer ? La

France aura toujours un porte-avions, et lors d'une opération semblable à

Harmattan, il continuera à se distinguer grandement des deux

porte-aéronefs anglais car le Charles de Gaulle emporte des avions, dont

des avions de guêt aérien, et que ses avions ont une allonge plus

grande que les aéronefs qui prendront place à bord des Queen Elizabeth.

Dans

l'Océan Indien, c'est l'Inde qui imposera sa puissance aéronavale. La

marine indienne cultive l'outil aéronaval depuis les années 50. Elle va passer à la vitesse supérieure avec la réception d'au moins deux navires : l'ex-Gorshkov russe, porte-aéronefs hérité de l'URSS qui a été vendu et est en cours de refonte pour l'Inde, et le premier Air Defense Ship,

un porte-aéronefs de construction locale dérivé des études italiennes

du Cavour. C'est-à-dire que l'Inde aura au moins une permanence

aéronavale dans l'océan Indien, et cela relativisera complètement les

croisières du Charles de Gaulle dans cet océan.

Dans

l'océan Pacifique et dans les mers asiatiques, il faut attendre le

porte-avions chinois, l'ex-Varyag qui serait baptisé Shi Lang. La Chine

affirme que ce ne sera qu'un navire école et d'essais. Il n'en demeure

pas moins que quand les chinois auront appris à gérer un groupe aérien

embarqué et à l'opérer depuis ce navire d'essais, tout en protégeant le

navire avec une escorte, l'ensemble produira des effets diplomatiques

notoires lors de ses croisières. Et ce ne serait pas le seul navire qui

est en chantier ou voulu par les autorités de Pékin.

Plus au Nord, c'est la Russie qui conserve précieusement le porte-aéronefs Kuznetsov

: lors des premiers mois de la crise syrienne, il a été intéressant

d'observer combien la croisière méditerranéene de ce navire a pu attiser

les craintes et la focalisation des médias alors que les capacités

intrinsèques du groupe aéronavale russe (GRAn) restent à démontrer.

Moscou souhaiterait construire de nouveaux porte-avions. En attendant,

il y a un outil qui monte en puissance patiemment via un budget tout

simplement plus régulier.

Plus au Sud, c'est le Brésil qui conserve lui aussi précieusement le Sao Paulo

(l'ex-Foch). Alors que l'on parle de coopération aéronavale

franco-anglaise pour l'entretien de nos outils aéronavals respectifs, il

conviendrait d'observer plus finement la coopération aéronavale entre

le Brésil et l'Argentine autour de ce navire.

Enfin, il y a les Etats-Unis. Le monde s'est habitué à leur puissance aéronavale. Mais il va devoir s'habituer à un fait nouveau : la diminution du nombre de porte-avions américains de presque de moitié (de 15 à peut être 10 ou 8) entraînera inévitablement une présence aéronavale moindre en certains lieux. C'est un peu comme les britanniques qui avaient eu à composer avec la relativisation de la première place navale mondiale de la Royal Navy par la montée en puissance d'autres marines. Londres avait alors signé un traité avec le Japon et un autre avec la France pour s'assurer par alliance du libre accès aux zones tenus par ses alliés.Washington, à moins d'un effort renouvelé sous quelque forme que ce soit, ne pourra pas faire autrement. Le retrait américain sera un boulevard pour d'autres.

Enfin, il y a les Etats-Unis. Le monde s'est habitué à leur puissance aéronavale. Mais il va devoir s'habituer à un fait nouveau : la diminution du nombre de porte-avions américains de presque de moitié (de 15 à peut être 10 ou 8) entraînera inévitablement une présence aéronavale moindre en certains lieux. C'est un peu comme les britanniques qui avaient eu à composer avec la relativisation de la première place navale mondiale de la Royal Navy par la montée en puissance d'autres marines. Londres avait alors signé un traité avec le Japon et un autre avec la France pour s'assurer par alliance du libre accès aux zones tenus par ses alliés.Washington, à moins d'un effort renouvelé sous quelque forme que ce soit, ne pourra pas faire autrement. Le retrait américain sera un boulevard pour d'autres.

La

France est toujours le seul Etat au monde, en plus des Etats-Unis, à

disposer de porte-avions, et des outils nécessaires à la mise en œuvre

de la puissance aérienne depuis la mer. Angleterre, Inde, Russie, Chine

et Brésil vont tenter d'atteindre ce niveau. S'ils y parviennent, alors

l'outil aéronaval français sera automatiquement relativisé puisqu'il ne

sera plus "unique" après celui des américains.

Et ceci c'est sans évoquer la potentielle explosion du nombre de puissances aéronavals secondaires via les possibilités offertes par les nouveaux aéronefs : drones de combat (UCAV), aéronefs ADAV comme le F-35 (et un hypothétique rival chinois) et l'arrivée de voilures tournantes ou convertibles à l'allonge très importante. Ce sont autant d'aéronefs qui ne nécessitent pas de catapultes, et donc pas de porte-avions, mais de simples porte-hélicoptères. Ils ne gagneront pas un avantage suffisant pour détrôner le porte-avions puisque celui-ci pourra toujours frapper le premier, mais ils tutoieront les grands. Notamment, ils gagneront un affichage médiatique et politique bien plus important avec la participation de leurs porte-hélicoptères/aéronefs à des opérations militaires. Bien qu'il faille modérer une telle perspective car l'opération Harmattan a montré que l'Espagne et l'Italie ne se sont pas pressées pour engager le BPE Juan Carlos I et les Garibaldi et Cavour en première ligne, tout comme le HMS Ocean de la Royal Navy n'a pas brillé non plus par sa présence.

Et ceci c'est sans évoquer la potentielle explosion du nombre de puissances aéronavals secondaires via les possibilités offertes par les nouveaux aéronefs : drones de combat (UCAV), aéronefs ADAV comme le F-35 (et un hypothétique rival chinois) et l'arrivée de voilures tournantes ou convertibles à l'allonge très importante. Ce sont autant d'aéronefs qui ne nécessitent pas de catapultes, et donc pas de porte-avions, mais de simples porte-hélicoptères. Ils ne gagneront pas un avantage suffisant pour détrôner le porte-avions puisque celui-ci pourra toujours frapper le premier, mais ils tutoieront les grands. Notamment, ils gagneront un affichage médiatique et politique bien plus important avec la participation de leurs porte-hélicoptères/aéronefs à des opérations militaires. Bien qu'il faille modérer une telle perspective car l'opération Harmattan a montré que l'Espagne et l'Italie ne se sont pas pressées pour engager le BPE Juan Carlos I et les Garibaldi et Cavour en première ligne, tout comme le HMS Ocean de la Royal Navy n'a pas brillé non plus par sa présence.

Et demain ?

La situation navale mondiale est encore confortable pour la France pour deux raisons essentielles :

- le Charles de Gaulle sera le seul avatar d'une puissance aéronavale autre que celle des Etats-Unis jusqu'en 2020, si ce n'est 2030, soit le temps que les outils rivaux en construction atteignent la maturité nécessaire.

- L'Histoire a la politesse de faire éclater les crises majeures quand la France a son unique porte-avions à la mer. Est-ce que cette politesse de l'Histoire durera encore longtemps ?

Il

faut garder à l'esprit que l'entrée en Flotte du PA2 prendrait de 5 à 7

ans selon le degré de ressemblance avec le Charles de Gaulle et le

nombre d'hommes et de femmes disponibles pour le prendre en main. Il

faut compter au moins 18 mois pour construire la coque, et peut être

autant pour l'armer de ses différents systèmes. C'est-à-dire qu'il faut

compter au moins 5 ans, si ce n'est 7, entre le moment où le

porte-avions serait commandé et le moment où il arrivera en Flotte.

Le problème, c'est que le calendrier du sistership du Charles de Gaulle s'est effacé au profit du remplaçant du Charles de Gaulle.

Ce n'est plus tant le problème du PA2 que celui de la préservation de

l'outil aéronaval français. Si le Charles de Gaullee est entré en

service en 2001, il faut dire que les premiers éléments de la coque

remontent à 1989. Le navire donnera combien d'années de service ? 30 ?

40 ou 50 ? Le navire est ancien, déjà, et plus il avancera dans le

temps, plus des pièces seront difficiles à trouver. Ce problème est

habituel pour des équipements militaires qui durent de 30 à 40 ans. Mais

il sera encore plus aigüe pour un navire conçu dans les années 80 et

qui naviguera au moins jusqu'en 2030 (date butoire où le navire

affichera seulement 29 années de service).

A

partir de 2030, la puissance aéronavale française sera sur le déclin

par l'arrivée d'autres outils aéronavals. Il sera temps, à partir de

2020, de lancer le débat sur le remplacement du Charles de Gaulle. C'est

bien ce que disait la future présidente de la commission de la Défense

et des forces armées de l'Assemblée nationale le 27 mars 2012 à Mer et Marine : "Le

second porte-avions ne sera pas un enjeu pour les cinq années qui

viennent. Maintenant, il est trop tard pour faire construire un bâtiment

destiné à épauler le Charles de Gaulle. Le prochain porte-avions qui

sera commandé le sera pour remplacer l'existant. Ainsi, dans cinq ans,

il faudra commencer à travailler au remplacement du Charles de Gaulle à

partir de 2025". Dès aujourd'hui il est possible de dire qu'il n'apparaît toujours pas d'alternative sérieuse au porte-avions pour :

- projeter la puissance aérienne par-delà les mers,

- avec aussi bien la durée sur zone,

- que la souplesse d'emploi des différents feux.

La

question est de savoir comment la France pourra préserver un outil

aéronaval après 2030 pour continuer à exprimer son indépendance d'action

sur la scène internationale ? L'une des choses que l'on peut dire c'est

que, à défaut du nombre, c'est la maturité et qualité de l'outil

aéronaval français qui fait d'ores et déjà la différence. C'est un gain

stratégique qui ne perdurera pas éternellement après la date butoire de

2030.

Est-ce que la solution coûtera 3 ou 5 milliards d'euros ? Plus ou moins ? C'est difficile à dire. Il n'y aurait pas une telle ardoise si le Charles de Gaulle avait été accompagné d'un second navire dès 1989 -mais c'est une autre histoire. En tous les cas, la situation aéronavale confortable qui perdure depuis 1990 prendra fin vers 2030. La question n'est absolument pas de savoir si c'est la "crise" car le XXe siècle a montré une France constamment confrontée à la crise, et plutôt, aux crises. Est-ce que cela a empêché les gouvernements successifs de forger des outils militaires ? Non. La vraie question qui est posée aux gouvernants est celle de l'avenir de l'outil aéronaval français, et donc de la place de la France sur la scène mondiale à partir de 2030. Est-ce que nous avons encore l'ambition de compter parmi les acteurs du monde ?

Est-ce que la solution coûtera 3 ou 5 milliards d'euros ? Plus ou moins ? C'est difficile à dire. Il n'y aurait pas une telle ardoise si le Charles de Gaulle avait été accompagné d'un second navire dès 1989 -mais c'est une autre histoire. En tous les cas, la situation aéronavale confortable qui perdure depuis 1990 prendra fin vers 2030. La question n'est absolument pas de savoir si c'est la "crise" car le XXe siècle a montré une France constamment confrontée à la crise, et plutôt, aux crises. Est-ce que cela a empêché les gouvernements successifs de forger des outils militaires ? Non. La vraie question qui est posée aux gouvernants est celle de l'avenir de l'outil aéronaval français, et donc de la place de la France sur la scène mondiale à partir de 2030. Est-ce que nous avons encore l'ambition de compter parmi les acteurs du monde ?

« Les larmes des souverains ont le goût salé de la mer qu'ils ont ignorée

» disait Richelieu. Il s'agira donc de donner les moyens à la France

d'être présente sur les mers. Ce n'est pas un dessein qui doit se

réaliser au détriment des autres Armées que sont l'Armée de Terre et

l'Armée de l'Air (sans oublier la Gendarmerie nationale). Mais il ne

faudrait pas non plus que ces deux autres Armées se construisent au

détriment de la Marine nationale. C'est pourtant le cas depuis...

toujours ou presque en France. Le monde entier crie que les prochaines

décennies seront ultra-marines.

C'est-à-dire que le pouvoir politique en France devra faire le choix historique de privilégier la construction de la Flotte, le financement de la Marine, pour répondre aux défis du temps présent. La Flotte ne sert à rien sans Armée de l'Air et Armée de Terre. Mais une belle Armée de Terre et une belle Armée de l'Air sans Flotte seraient l'une des plus belles erreures de ce XXIe siècle.

C'est-à-dire que le pouvoir politique en France devra faire le choix historique de privilégier la construction de la Flotte, le financement de la Marine, pour répondre aux défis du temps présent. La Flotte ne sert à rien sans Armée de l'Air et Armée de Terre. Mais une belle Armée de Terre et une belle Armée de l'Air sans Flotte seraient l'une des plus belles erreures de ce XXIe siècle.

Prenez au final l'exemple de l'US Navy

: son budget représente environ 35% du budget de la Défense américain,

contre 30% pour l'US Army et 30 autres pour l'US Air Forces. Il est

clair que la marine américaine est la première force armée des

Etats-Unis d'Amérique : le budget ne ment pas.

Prenez l'exemple de la France :

Prenez l'exemple de la France :

- le budget de la Marine en 2011 (page 8) était de 4,226 milliards d'euros,

- celui de l'Armée de Terre était de 8,3 milliards d'euros,

- et celui de l'Armée de l'Air était de 8,02 milliards d'euros.

Est-ce

que le budget de la Marine nationale de la République française

transpire d'une ambition navale adaptée aux enjeux maritimes maintes

fois décrits par tant de rapport parlementaires, de discours et

d'ouvrages, donc, et notamment, par des responsables politiques français

?

Le

problème du financement des ambitions navales de la France est-il une

conséquence de la "crise", ou bien tient-il au fait que la Marine

nationale n'est pas la priorité budgétaire des forces armées ? La France

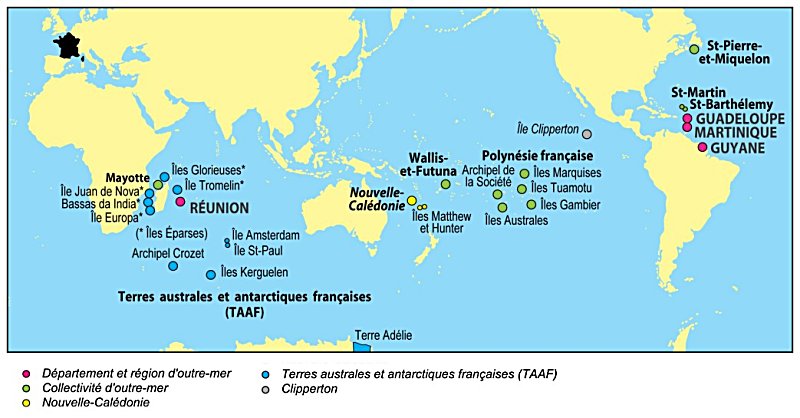

n'est-elle pas un archipel qui s'étend sur tout le globe terrestre ?

C'est là le choix historique à faire (et le nombre de fois où ce choix a été fait en faveur de la Marine de France dans l'Histoire se compte, peut être bien, sur les doigts d'une main...) : peu importe la bonne fortune du budget, il faut faire un choix. Si la Marine avait le budget de l'Armée de Terre (ce qui reviendrait à doubler le budget annuel de la Marine nationale...) alors peut être que la France ne s'encombrerait pas de quelques formules sybillines sur le contexte budgétaire actuel pour se donner les moyens de son action navale, et donc mondiale. Le problème, ce n'est pas la crise, c'est la répartition des efforts budgétaires.

Actuellement le budget annuel de la Marine nationale est le quart des budgets des Armées de Terre et de l'Air.